【特別インタビュー】介護関連サービス事業協会 代表理事 水野友喜さんに聞く “自分らしい介護”をかなえる時代へ 介護保険外サービスという選択肢

2025年2月に設立された一般社団法人介護関連サービス事業協会では、介護保険外サービスの普及を通じて、シニア世代が切れ目なく安心してサポートを受けられ、ご家族をはじめとする介護者の負担軽減につながる未来を目指しています。

本特集では、介護保険外の訪問介護サービス事業を展開するイチロウ株式会社の代表取締役であり、同協会の代表理事を務める水野友喜さんに、協会設立の背景や、介護保険外サービスがもたらすメリット、持続可能な高齢社会に向けた構想についてうかがいました。

介護保険でカバーしきれない 在宅介護の課題を解決したい

──まず、介護関連サービス事業協会の概要についてお聞かせください。

当協会は、介護保険給付の枠内では対応しきれない、ご利用者のさまざまなニーズにお応えする「介護保険外サービス(以下、保険外サービス)」の普及を通じて、シニア世代が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる社会の実現と、ご家族をはじめとする介護者の負担軽減を目指す事業者団体です。

2025年2月、イチロウをはじめ、SOMPOケア、ツクイ、ダスキン、ワタミなど、保険外サービス事業を展開する国内企業10社により設立されました。

──“シニアライフのトータルサポートカンパニー”を目指すあいらいふも、同協会の理念に共感し、加盟しています。今後、介護業界において、どのような役割を担っていこうとお考えですか?

まず、「介護保険外のサービス」と聞くと、一般的には「高額で富裕層向け」といったイメージを持たれることが多く、ご利用者に敬遠されがちな側面があります。

また、ご利用者が必要と感じていても、情報が届かず、「どの事業者を選べば良いかわからない」と戸惑う声も寄せられます。

当協会は、こうした課題の解決に向けて、保険外サービスへの信頼を獲得できる仕組みづくりを進めるとともに、サービスに対する社会的認知度の向上、ご利用者やご家族が適切なサービスを選んでいただける環境の整備を行ってまいります。

介護保険は、公的な補助により比較的安価に介護サービスを受けられる優れた制度ですが、適用される範囲が厳格に決まっているため、介護保険の給付外のケアを、ご家族がすべて背負われているケースも少なくありません。

最近は、仕事を続けながら介護に携わる方も増えていますが、介護の負担が重くなるにつれ、家庭内のトラブルや離職といった問題も生じやすくなります。介護保険と保険外サービスをうまく組み合わせて活用することが、負担軽減の重要なポイントになるのです。

事業者の信頼度を“見える化” 「100年人生サポート認証」とは?

──同協会の取り組みの一つとして「100年人生サポート認証」制度が挙げられます。これはどのような仕組みでしょうか?

この制度は、ご利用者にとって保険外サービスの情報収集がしやすいようにサービスをリスト化し、事業者の信頼度を“見える化”するための認証制度です。当協会が策定したガイドラインに基づいて審査・評価を行い、一定の基準を満たした事業者に対して認証が付与されます。

シニア世代やご家族、介護関係者の方に質の高い事業者の判断基準としてご活用いただくことで、保険外サービスの普及促進を目指します。

現在、協会内には「生活支援サービス」と「配食サービス」の2つの分科会があり、今年5月には、それぞれの事業におけるガイドラインを公表しました。認証制度は今秋から受付を開始し、年明けに認証事業者を公開する予定です。

今後、3年ほどかけて介護保険外サービス事業者を広くリスト化し、認証取得事業者を明示する全国規模のデータベースを整備します。また、分科会の新設を通じて、認証の対象となる保険外サービスの拡大についても検討してまいります。

──今後、ニーズが高まりそうなサービスにはどのようなものがありますか?

ご利用者の「移動支援」は、よく話題に上ります。介護タクシーに代表される、移送系のサービスですね。通院だけでなく、旅行やお出かけといったご本人の楽しみを支えるプラスアルファのサービスも、今後重要になってきます。

もうひとつは、「身元保証」や行政手続き関連のサービスです。独り暮らしのご高齢者が増加する中、こうした分野はニーズが多く、他団体からの協働の申し出もいただいています。

両サービスは、今後、認証の対象を広げる際の有力な候補になると思います。

ご利用者と働き手のニーズに応える 保険外サービスの強み

──水野代表が代表取締役を務めるイチロウ株式会社を例に、保険外サービスを提供する企業の取り組みについて教えてください。

イチロウでは、主に訪問介護の分野で、ITを利用した介護士とご依頼者のマッチングを行い、24時間の介護サービスをご提供しています。

本社機能を東京に集約し、実店舗は持ちません。スタッフの募集から集客・配置まですべてをオンラインで行い、全国8都市で事業を展開しています。

ご利用の際は、電話やWebから予約のご登録をいただきますが、急ぎのご依頼は最速2時間で対応します。

──どのようなご依頼が多いですか?

①ご自宅でのサポート全般、②通院などの外出支援、③高齢者施設でのサポートが中心です。

標準的なご利用料金は、介護保険を併用した上で、月平均3万円ほど。介護保険で補えない部分を、月10時間ほど保険外でカバーしたいという方が大半を占めます。

特に、介護保険では一日を通じてのサポートが難しいため、例えばデイサービスの後、ご家族が帰宅するまでの時間を保険外サービスでつなぎ、お仕事に支障が出ないようにするケースが多く見られます。

逆に早朝のご依頼もあり、切れ目のないケアのために、保険外サービスを依頼される方が多いですね。

──スタッフの確保については?

当社は、実店舗を持たない分のコストを介護士の時給に上乗せしており、業界平均よりも高い時給を設定しています。指名を受ける方や夜間帯、急ぎの依頼はさらに時給が上がります。

待遇面でのメリットに加えて、ライフスタイルに合わせて働けることも強みです。毎月、数百人が新規登録しており、登録者数は現在、約1万人に達しています。

必要な情報が届きにくい 保険外サービス普及の問題点

──保険外サービスに対する、ご利用者側の認識はいかがでしょうか?普及を進める上で、まだ世間のハードルは高いのでは。

以前は確かにそうでした。ただ、ここ1、2年で、にわかに保険外サービスの選択肢が受け入れられ始めているように感じます。イチロウでも、ケアマネジャーの方からの問い合わせやご依頼が増えてきました。

その大きな契機となったのが、経済産業省(以下、経産省)が2023年3月に公表した「ビジネスケアラー」に関するレポートです。

働きながら介護を担う、いわゆるビジネスケアラーを取り巻く環境には厳しいものがあります。介護負担が理由で離職に至るケースも少なくありません。

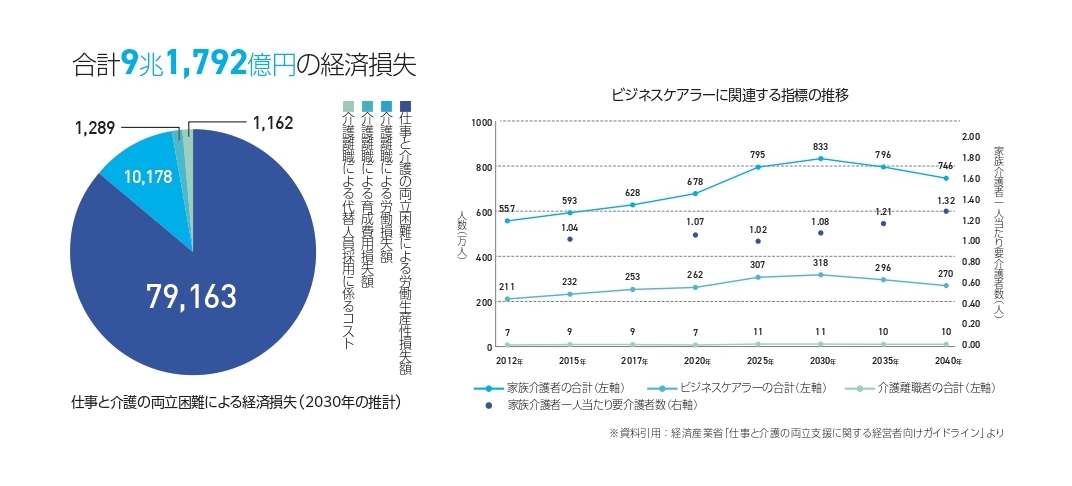

同レポートでは、2030年にはビジネスケアラーが約318万人に達し、経済損失はおよそ9兆円に上る可能性があるとの試算が示されました。

現状を踏まえ、介護保険ではカバーしきれない部分について、きちんとした受け皿を整備する必要があるとの方向性を国が示したことは、非常に大きな意味があったと思います。

この経産省の見解には、私たちも共感を覚えましたし、その後に同省の方と直接お話しする機会をいただいたことが、「人生100年サポート認証」および当協会の設立へと踏み出す後押しにもなりました。

──今後、保険外サービスを普及させていく上での課題は、どこにあるとお考えですか?

最大の課題は、やはり保険外サービスそのものの認知度の低さ、周知不足の問題です。

とりわけ、ご利用者のケアプランを作成するケアマネジャーの皆さんに、保険外サービスの選択肢を周知することが不可欠だと考えています。

現在の介護業界では、介護サービスの利用に関するほぼすべてがケアプランに委ねられています。そして、多くの場合、ご利用者やご家族に提案されるサービスの内容は、介護保険内での対応が可能な範囲に限定されています。

一方、保険外サービスについては、ケアマネジャーがご自身で「こうしたサービスもある」と個別に情報収集していただかなければ、ご利用者に届くことがありません。

どれだけ有用なサービスであっても、情報がケアマネジャーを経由する時点で止まってしまう可能性がある。この構造には課題があると感じています。

ご利用者・介護職・事業者 三方良しの関係を築くために

──より良い形での普及に向けて、ケアマネジャーに届くアプローチが必要ですね。

実は、ケアマネジャー向けの講習でも、「介護保険の範囲内に収まらない部分については、必要に応じて保険外のサービスを活用する」ように教えられているんです。

しかし、実際には“介護保険ありき”の視点で話が進んでしまい、時間的な制約も相まって、ご家庭内の課題の洗い出しが不足したまま、ケアプランが組まれるケースも多いのではと推測しています。

ご本人やご家族が自覚されていないニーズが見過ごされ、「これくらいは家族がやって当たり前」との思い込みから、介護者の負担をさらに増やしてしまうことにもなりかねません。

だからこそ、そうした隠れたニーズをていねいに引き出し、紐解いて保険外サービスにつなげていくことが、介護する側・される側双方にとっての、生活環境の改善に役立つと私たちは考えています。

──本来あるべきニーズを“見える化”することで、介護するご家族の負担軽減につながるわけですね。

そこに当協会が中心となって、保険外サービス事業者の信頼性を確保し、質の高いサービスが評価される仕組みを確立すれば、新しい事業者も参入しやすくなる。後続のサービスも生まれ、選択肢が広がる好循環につながります。

また、個別の企業による営業アプローチでなく、当協会が間に入ることで、ケアマネジャーの皆さんが大切にされている「公正中立」の理念を損なうことなく、保険外サービスへの適切な理解と積極的な活用を促進できると考えています。

介護業界では、人手不足や低賃金といった課題も深刻です。これは、介護職の仕事量と報酬のバランスが取れていないために、働き手のモチベーションが低下し、離職が増えてしまう負のサイクルが背景にあるからです。

こうした状況も、IT技術やDX化などの先進的な取り組みを活用して、より効率的で持続可能な仕組みに変えていきたいと考えています。

保険外サービスが福祉の担い手に 高齢社会の未来に向けて

──最後に、読者へのメッセージをお願いします。

私たちは、保険外サービスを実際にご利用された方々の声を、日々身近に感じながら活動を続けてきました。

その経験から、介護保険と保険外サービスをうまく組み合わせて活用することが、介護者の方の負担を軽減し、ご本人やご家族のQOL(生活の質)を向上させる上で非常に重要であると、強く感じています。

だからこそ、ケアマネジャーの皆さんにも、保険外サービスの価値をもっと知っていただきたい。実際のご利用者の声や具体的な活用事例をお届けしながら、いわゆるシャドーワーク(対価の発生しない細かい仕事)問題の改善なども含め、当協会とケアマネジャーの皆さんが手を携えて、介護業界全体の課題に取り組んでいければと考えています。

介護保険制度の中からも外からも、新たな介護モデルを生み出していくことで、介護のあり方そのものが、よりポジティブな方向へ変わっていく。そうなれば、ご利用者、介護職、サービスを提供する事業者、それぞれにとっての「幸せな循環」が生まれてくると信じています。

私たちがご利用者とご家族に寄り添うサービスをお届けできれば、これ以上の喜びはありません。

【プロフィール】

一般社団法人介護関連サービス事業協会 代表理事

水野友喜(みずの・ゆうき)さん

1987年生まれ、岐阜県出身。専門学校で介護福祉士の資格を取得後、日本福祉大学に入学し、社会福祉士の資格を取得。介護領域での10年間の実務経験をもとに、2017年に株式会社LINK(2023年8月よりイチロウ株式会社に社名変更)を設立し、代表取締役に就任する。オーダーメイド介護サービス「イチロウ」の運営を通じて、持続可能な介護環境づくりや、介護士不足などの社会課題の解決を目指す。

一般社団法人介護関連サービス事業協会では、介護保険外サービスの普及活動、および優良事業者の選定基準となる「100年人生サポート認証」制度の運用に取り組んでいます。

取材・文:飯島順子/撮影:近藤 豊

豊かなシニアライフのための情報誌『あいらいふ』編集部

【誌名】『あいらいふvol.179(2025年9月25日発行号)』

【概要】初めて老人ホームを探すご家族さまの施設選びのポイントをさまざまな切り口でわかりやすく解説。著名人に介護経験を語っていただくインタビュー記事のほか、人生やシニアライフを豊かにするためのさまざまな情報や話題を取り上げて掲載。

【発行部数】4万部

【配布場所】市区役所の高齢者介護担当窓口・社会福祉協議会・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・訪問看護ステーション・病院・薬局など1万か所