【特別インタビュー】NPO法人issue+design代表 筧 裕介さんに聞く『認知症世界の歩き方』と、社会課題を解決するデザインの力

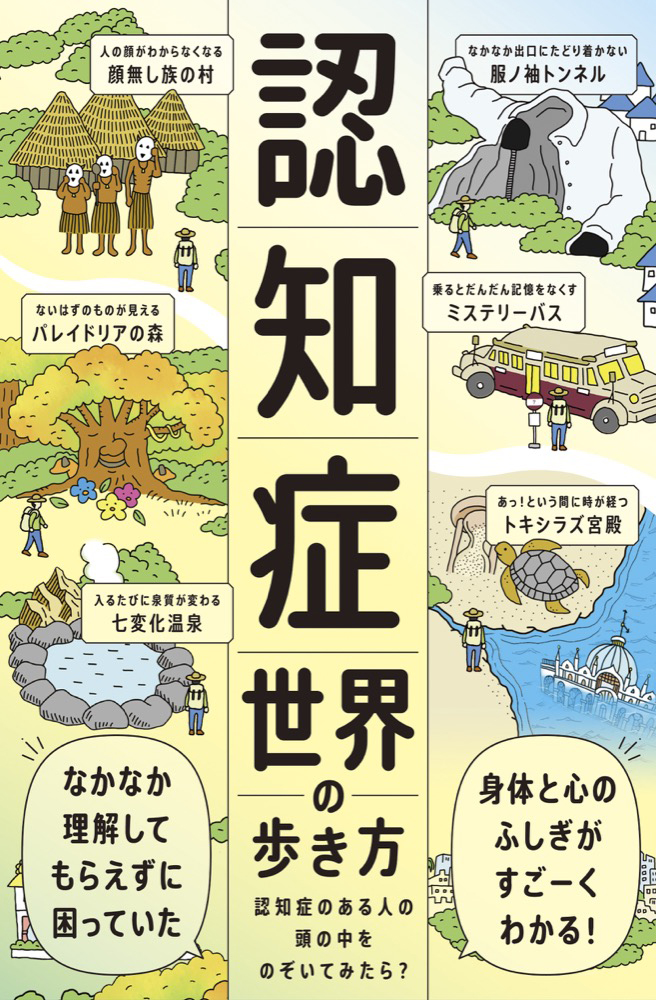

皆さんは、『認知症世界の歩き方』という書籍をご存知でしょうか?

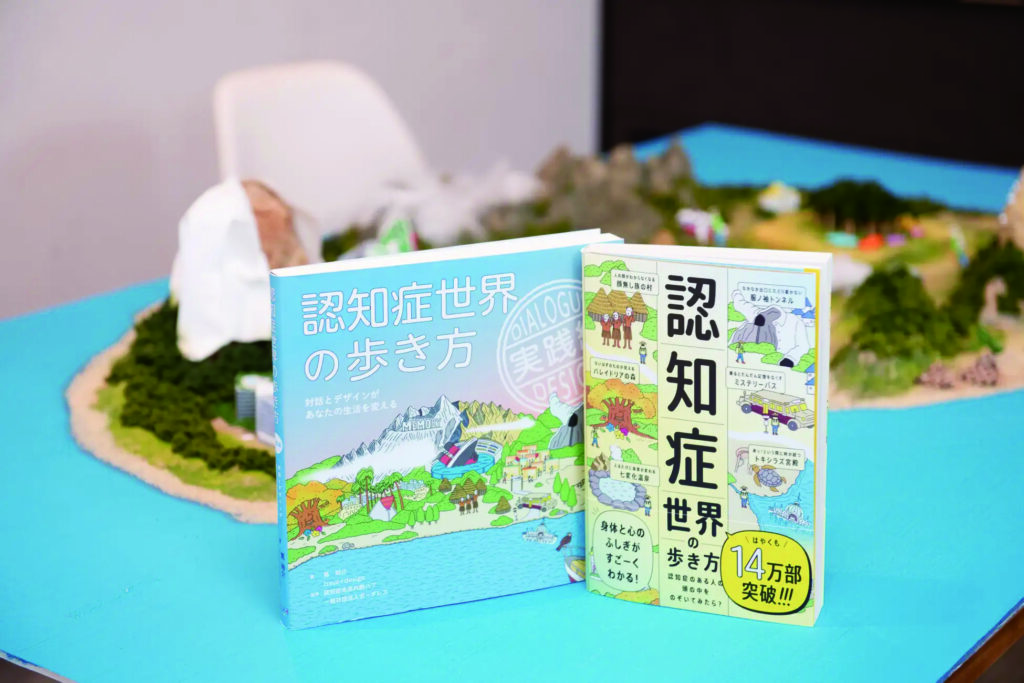

認知症をお持ちの方にとって、世界がどのように見えているかを「本人視点」でわかりやすく描いた同作は、2021年の発行後、大きな反響を呼び、現在までに同分野では異例の累計売り上げ20万部を達成しています。

制作を手がけたのは、デザインの力を活かして、さまざまな社会課題を可視化し、解決に向けた取り組みを行うNPO法人issue+design(以下、イシュープラスデザイン)。

本特集では、同団体の代表を務めるデザイナー・工学博士の筧裕介(かけい・ゆうすけ)さんに、同作の出版後の反響や、新たな課題の解決に向けてどのような活動を展開されているのか、お話をうかがいました。

認知症を理解するために

欠かせない「対話」と「デザイン」

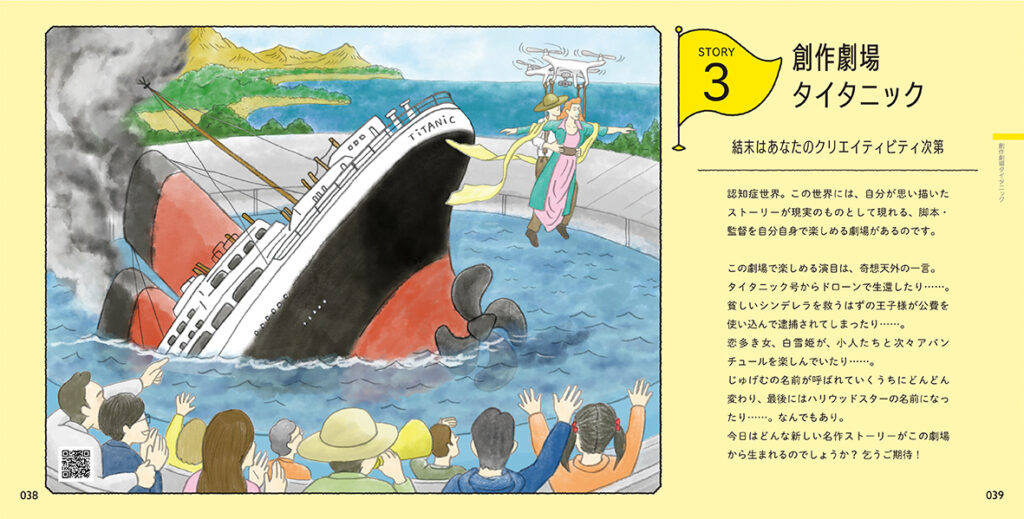

──ミステリーバス、トキシラズ宮殿、ホワイトアウト渓谷…。『認知症世界の歩き方』を広げると、まず目に飛び込んでくるのが、ポップアート風のイラストと、“脳の内側を旅する”旅行記の形式で進むストーリーです。

当事者の「本人視点」が取り入れられ、一般的な介護・医療系書籍のイメージとは一線を画すつくりとなっていますね。

急速な少子高齢化が進む中、大きな社会課題となっているのが認知症です。本書は、専門的な知識がない方でも老若男女を問わず、「認知症を楽しく学べる」ことを目指して制作されました。

他人の顔を正しく認識できない、あるはずのないものが見える、味覚や嗅覚の低下、時間経過の感覚の乱れ。

認知症をお持ちの方が日々経験する出来事を、「旅人の体験記」として描き、なぜそうした体験が発生するのか、ご本人のとらえ方を交えながら解説しています。

書籍の制作にあたっては、認知症をお持ちの方100名にインタビューを行い、聞き取りの結果を、認知症に伴う44種類の心身機能障がいとして分類しました。

また、衣・食・住・金・健(健康)など11の生活シーンに合わせて、よく起こりがちな困りごとを148項目にまとめ、先ほどの分類と紐づけて、問題の原因と対策にたどり着けるようにしています。

本書では、認知症を理解する上で欠かせない要素として、ご本人と言葉を交わし、関係を深める「対話」のスキル。そして、生活環境を美しく整え、改善する「デザイン」のスキルを挙げています。認知症をお持ちの方とのより良い関係を築くため、ご興味を持たれた方は、一度、お手に取っていただけると幸いです。

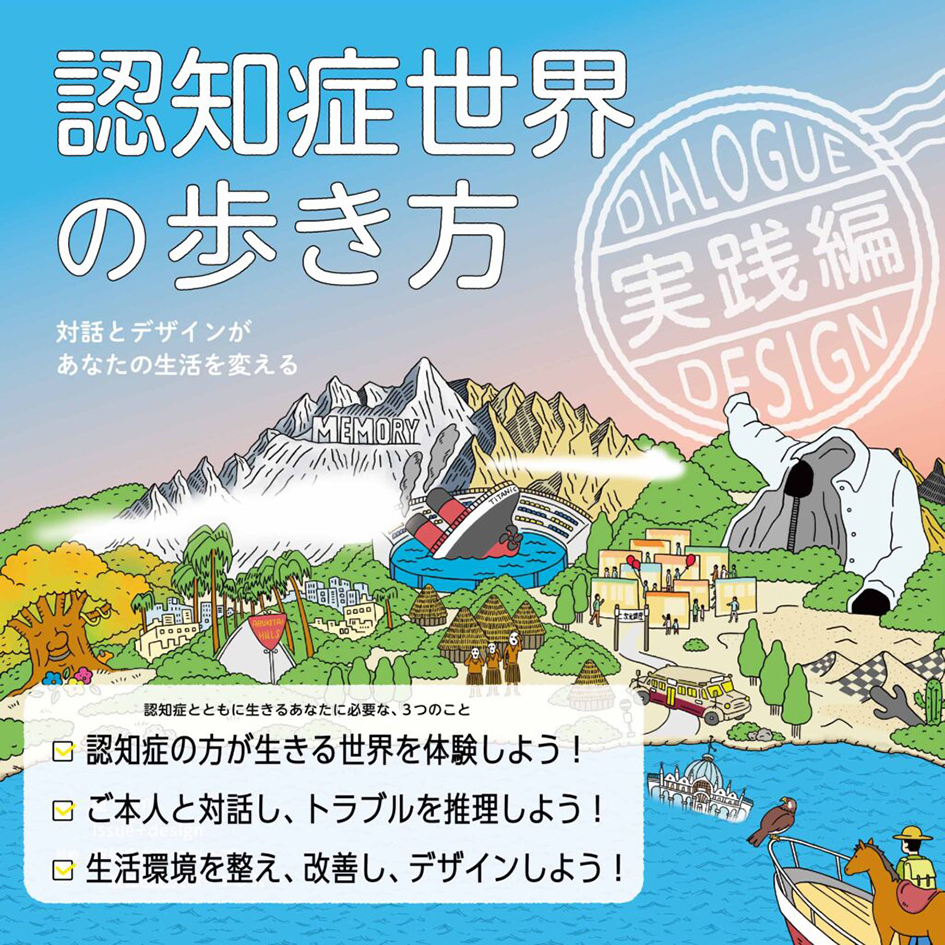

また、2023年には続編として、より実際の生活に即して、留意すべきポイントを解説した『認知症世界の歩き方 実践編』も刊行しました。

認知症をお持ちの方100人にインタビューを行い「日々の困りごと」や「認知機能の変化」を整理・可視化。当事者に見える世界を、旅行記として体験できる形式にまとめた。シリーズ累計20万部を突破し、NHK Eテレでも番組化されるなど、認知症に対する視点を変えるきっかけとして広く注目されている

米国同時多発テロで人生観が一転

デザインの力で社会の難問に挑む

──筧代表は、大手広告代理店の博報堂に在籍しながら、デザインの力による社会課題の解決を目指して、2008年にイシュープラスデザインを立ち上げられました。

設立当初から、認知症の問題に取り組もうと思われていたのでしょうか?

初めから、認知症の問題に着目していたわけではありません。直接のきっかけは、2018年に慶應義塾大学大学院の堀田聰子(ほった・さとこ)教授が代表を務める「認知症未来共創ハブ」の設立に携わったことです。

もともと新卒で博報堂に入り、広告のマーケティングやデザインを担当していました。面白くて、やりがいのある仕事でしたが、2001年9月11日に、出張先のニューヨークで「アメリカ同時多発テロ事件」に遭遇し、大変な衝撃を受けたんです。

宿泊先だったホテルのエリアは閉鎖され、予定の打ち合わせはすべて中止。自由に動くこともままならない経験をする中で、自分を取り巻く世界、特に日本が抱える社会課題に強く関心を持つようになりました。

その後、会社に在籍しながら大学院に通い、ソーシャルデザインを研究。2008年に、大学院の仲間と2人でイシュープラスデザインを立ち上げました。

最初に取り組んだのが、災害被災地を訪れたボランティアの方が、どのようなお手伝いができるのかを記入する『できますゼッケン』です。行政の受け入れ体制がまだ整っていなかった、1995年の阪神・淡路大震災の際に得た教訓をベースにした災害支援プロジェクトです。

この取り組みは多方面で評価され、2011年に発生した東日本大震災の際にも活用していただき、被災地の復興支援に役立てることができました。

──『認知症世界の歩き方』や『できますゼッケン』のほかにも、家庭内の問題で離婚を考えている子育て中の母親に向けた『プレ・シングルマザー手帖』、海洋ごみを生みだす社会構造を可視化した『うみごme』など、数々のユニークなプロジェクトを展開されています。

こうした企画はすべて、筧代表のアイデアですか?

発案はほとんど僕ですが、どれも外部の方との出会いによって創出されたものです。

イシュープラスデザインだけでは、大それたことはできませんから、子育て、教育、介護など、それぞれの専門領域で仕事をされている方たちからご相談をいただいたり、逆にこちらがヒアリングをして「じゃあ、こんなことを一緒にやりませんか?」というスタイルがほとんどです。

僕の仕事は、出会った相手との会話の中から課題を洗い出し、それをいかにデザインの形に翻訳していくかという役割が大きいですね。

認知症について調べてみると…

必要だった「本人視点」のアプローチ

──『認知症世界の歩き方』も、認知症という難しいテーマを、デザインによってわかりやすく世の中に広げ、多くの方の共感を得ている好例だと思いますが、この着想はどこから生まれたのでしょうか?

僕自身は、認知症や介護の専門家ではありません。そこで、認知症にアプローチする際には、ご本人の視点を第一に考えることにしました。

「認知症未来共創ハブ」の堀田教授も、認知症をお持ちの方、ご本人の気持ちを非常に大切にされていて、その点でも自分の目指す方向性と合っていると感じました。

ご本人からすれば、今まで苦もなくできていたことが、どうしてできなくなったのか、わからない状態にあるわけです。一方で、介護をするご家族は、ご本人のために何をすれば良いのかわからず、悩まれます。

このギャップを埋めるために、ご本人の視点で原因の究明と情報収集を行いました。

──それまでに出ていた認知症関連の書籍は、症状の解説やケアの方法に関するものが大半でした。当事者の視点で、認知症の世界を取り上げたものはなかったように思います。

当初は、僕も認知症の方ご本人の視点で、どういったトラブルを抱えているのか、アプローチした資料や研究データが存在するものと当然のように思っていました。

ところが、調べてみたところ、見つかったのは見当識障害(自分がいる場所や時間、周囲の人々など、基本的な状況を把握する能力)に関するものだけ。

あとは認知症の方の手記ですが、あくまで個人のストーリーですから、多くの人に読んでいただけるか?となると疑問が残りました。

そのような状況も鑑みて、ご本人の視点をもっと世の中に伝えていく必要があると思ったんです。

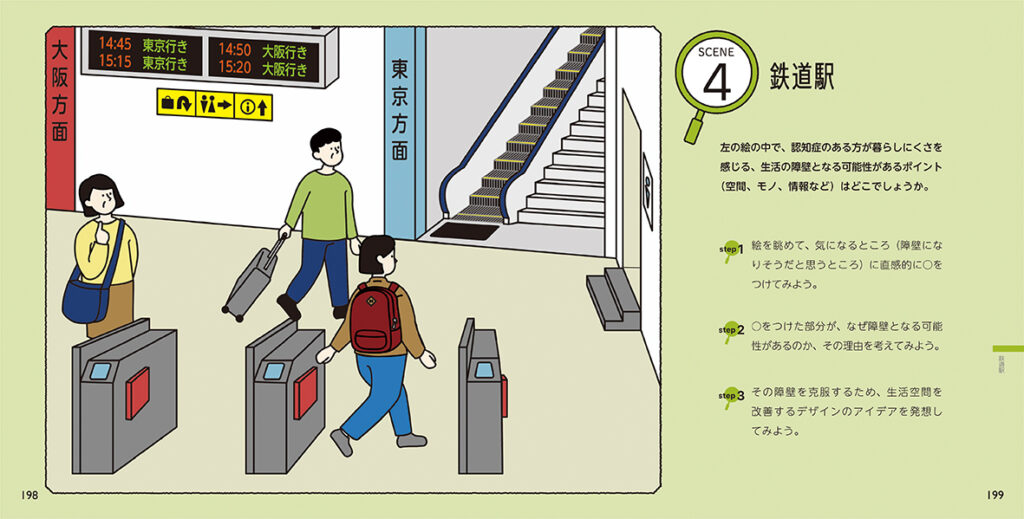

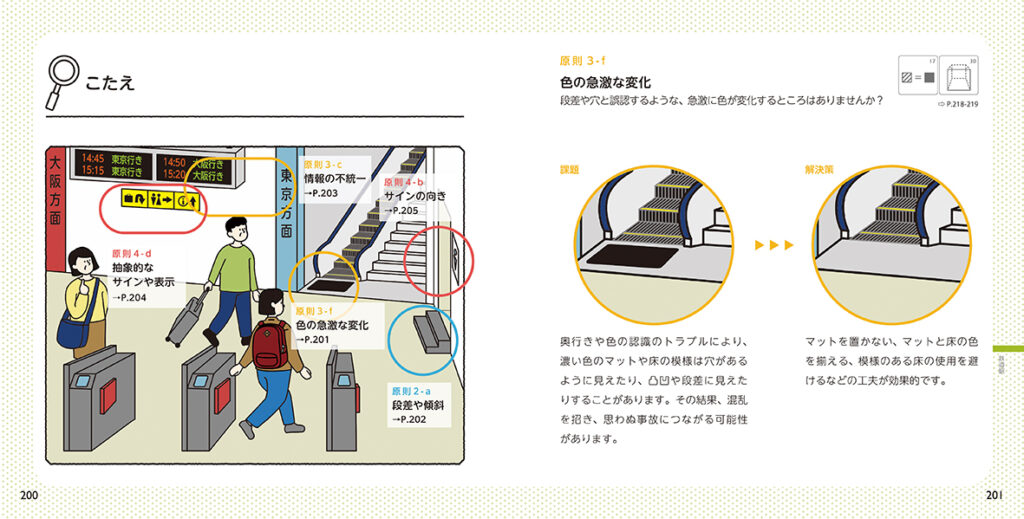

14のストーリーで認知症世界を楽しく学ぶとともに、10の生活ケース(トイレ、お風呂、電車など)と5つの生活環境(リビング、寝室、スーパーなど)を舞台に、本人が抱える認知機能の問題点を推理し、その解決アイデアを考える

変わらない社会を変えていく

挑戦する権利をくれた『認知症世界』

──『認知症世界の歩き方』を出版後、読者からの声が寄せられる機会も多かったと思いますが、印象に残っているものはありますか?

例えば、軽度や若年性の認知症の場合、ご本人がご自身の病識を自覚されていますから、今までできていたことができなくなったり、自分がおかしなことをしていると気づいても、なぜそうした事態が起こるのか、原因がわからずに苦しまれている方がいらっしゃるんです。

そのような方が『認知症世界の歩き方』を読まれたり、講演を聞いてくださって、ご本人から「自分の頭の中で、どういったことが起こっているのかわかりました」「閉ざされていた道が開けました」という言葉を直接いただいたときは、本当にうれしかったですね。

──認知症の方の治療・介護は、初期段階の対応が大切ですし、そのためには社会的な理解が欠かせません。その点でも、この『認知症世界の歩き方』は、同分野に一石を投じたと思います。今後も、この取り組みを続けられる予定でしょうか?

本書の読者も、最初は医療従事者や介護職の方、認知症の方のご家族が大半でしたが、出版を機にテレビや雑誌、Web媒体などでも取り上げられ、より多くの方の目にとまる機会が増えました。

また、各地の老人ホームや、介護サービスの事務所でも、本書を置いてくださっています。それだけたくさんの方に『認知症世界の歩き方』を知っていただけたことは、大変ありがたいと思います。

ただ、書籍が20万部売れて、NHK Eテレの番組として50回以上放映していただいても、世の中はまだ変わっていないというのが僕の実感です。

──多くのメディアで本書が取り上げられ、知名度も高まりました。どういった部分が変わっていないと感じられますか?

世の中の認知症に対する偏見が、おそらく何も変わっていません。認知症と聞いても、当事者にならない限り、どこか人ごと。

そして、多くの方が認知症について「何もできない」など、負のイメージを抱かれます。まだ、社会全体が認知症を正しく理解して、受け入れるところまで至っていないように感じます。

ただ、これだけの反響があったということは、社会の“その部分”を変えていくためのチャレンジができる権利をいただいたのだ、と僕はとらえています。

実際、いろいろな自治体や病院にお声がけをすると、積極的にご協力をいただける機会が増えました。そのように志のある方たちと力を合わせて、この先も認知症の課題解決にチャレンジしていこうと考えています。

共感し、つながり、変化する

映画化に込めた思い

──現在、2026年秋の公開を予定している映画版『認知症世界の歩き方』の制作にも取り組んでいらっしゃいます。映画化を企画された理由を教えていただけますか?

映画化することで、さらに多くの方に認知症の世界を知っていただきたいという思いがありました。

本書は海外でも評価をいただいていて、中国、韓国、台湾では翻訳本も出ていますし、フランスではマンガ本も出版されています。

映画制作にあたり、日本以外でも世界8つの国と地域(フランス、台湾、中国、韓国、英国、米国、カナダ、シンガポール)でクラウドファンディングを行っています。

日本のコンテンツを海外に届ける手段として、やはり映像はダイレクトに伝えていくことができますから、それも映画化を思い立った理由の一つです。

中でも、台湾では、日本よりも熱心にクラウドファンディングが進められています。現在、イシュープラスデザインは、台湾で最大規模の社会福祉法人と業務提携をしており、そちらのスタッフと一緒に、認知症ケアを行う人材育成も台湾全土で行っています。

──台湾と日本の間に、『認知症世界の歩き方』に対する熱量の差があるとしたら、どういった部分だと感じますか?

台湾の人々は、日本発のものも含め、新しい技術やサービス、コンテンツを取り入れることに非常に貪欲です。そういった点では、日本は逆に、なかなか進まない印象です。

イシュープラスデザインは、「社会の課題に、市民の創造力を。」をテーマとして掲げています。日本の税収に余裕があって、人口が右肩上がりだった時代には、お金をかけて人を動かせば、たいていのことが実現できました。

いまの時代は、個人が創造性をできるだけ発揮し、そのときのテーマに合わせて力を合わせることでしか、社会問題に対する解を見出しにくいのではないかと思っています。

そのためには、人と人とが共感し、一緒に何かをやっていこうというパワーの創出が重要です。そうした流れを仕掛けるために、社会に必要な仕組みをつくっていくことが僕の仕事であり、ミッションであると考えています。

映画 『認知症世界の歩き方』、 2026年秋公開予定

認知症に対する偏見をなくし

誰もが人生を楽しめる社会へ

──筧代表が、社会課題の解決に挑む際に、広告代理店時代に培われたノウハウは活かされていますか?

世の中にわかりやすくアプローチし、どれだけ多くの方に受け入れられる流れをつくるか。社会課題に対する取り組みも、実は広告の仕事と似ています。

自分でどれだけ面白いものをつくれた!と思っても、意図するところが世の中に届かず、何も変わらなければ、僕たちの仕事はまったく意味がありません。

その上で、いろいろな人がそのことに共感し、行動を起こすことで良い方向に変

わって、つながっていく。これがもっとも大切だと思います。

ですから、「この人とだったら一緒につくって、広げて、変えていけるという可能性があるかどうか」も、プロジェクトを進める際に僕が重視しているポイントです。

──この先、取り組みたい課題があれば教えていただけますか?

正直、僕自身が取り立ててやりたいことは、あまりないんですよ(苦笑)。

強いて言うならば、数学の難問があって、面白そうだから解いてみようかなという感覚に近いものがあって。複雑で難しい部分を、どのように扱えば好転するのか?と、あれこれ考えることが好きですね。

──最後に今後の展望と、『あいらいふ』読者へのメッセージをお願いします。

イシュープラスデザインでは、認知症をお持ちの方が人生を楽しめる社会を実現したいと考えていて、いまは日本の、さらには世界の認知症観を変えることにチャレンジしているところです。

そのための第一歩として、実際にケアの現場でご本人やご家族と接していらっしゃる方の存在が本当に重要になります。お一人おひとりが僕らの仲間になっていただけると心強いし、大変うれしく思います。

【プロフィール】

issue+design代表 デザイナー・工学博士 筧 裕介さん

1975年、福井県生まれ。1998年に大学卒業後、博報堂に入社。2008年、ソーシャルデザインプロジェクト「issue+design」を設立。社会課題を解決するためのデザイン領域の研究、実践に取り組む。慶應義塾大学大学院特任教授、東京医科歯科大学大学院客員教授、多摩美術大学デザイン学部非常勤講師。

取材・文:飯島順子

画像提供:NPO法人issue+design

豊かなシニアライフのための情報誌『あいらいふ』編集部

【誌名】『あいらいふvol.178(2025年7月31日発行号)』

【概要】 初めて老人ホームを探すご家族さまの施設選びのポイントをさまざまな切り口でわかりやすく解説。著名人に介護経験を語っていただくインタビュー記事他、人生やシニアライフを豊かにするためのさまざまな情報や話題を取り上げて掲載。

【発行部数】4万部

【配布場所】市区役所の高齢者介護担当窓口・社会福祉協議会・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・訪問看護ステーション・病院・薬局など1万か所