【特別インタビュー】村上浩康 監督 最新作『あなたのおみとり』 ドキュメンタリー映画の旗手が語る “見届ける、ということ”

多摩川の自然の中に息づく人間の営みを描いた『東京干潟』『蟹の惑星』(2019)で新藤兼人賞を受賞し、日本映画界におけるドキュメンタリー作品の旗手の一人として知られる村上浩康監督。

2024年12月現在、ご自身のお父さまが在宅介護で息を引き取るまでの過程を記録した最新作『あなたのおみとり』が、全国の映画館で順次公開中です。

介護をする側、される側、関わる人たちの視点は、在宅介護をどのようにとらえたのでしょうか。記録者として一部始終を見届けた、村上監督にお話をうかがいました。

『あなたのおみとり』

公式サイト https://www.omitori.com/

父親の看取りを映画に

撮影に至るまでの経緯

──まず、本作『あなたのおみとり』を撮ろうと思われたきっかけと、そこに至るまでの経緯についてお聞かせください。

2019年に、仙台の実家で暮らす父が胆管がんと診断されて。すぐに手術を受けたのですが、その時点で先生から、87歳と高齢であることと、がんのある箇所が難しいところで、完全に取り除くことはできなかったと言われました。

その際、余命3年と宣告されたんです。結果的には1年長く生きてくれましたが、3年を過ぎた頃から体調を崩しがちになって、短い入退院を繰り返すようになりました。

終末期は、病院でもこれ以上治療はできないので、ご家族で話し合ってください、と。病院にはホスピスも併設されていたのですが、父の希望もあって、自宅で看取ることになりました。

当初は、母が1人で看取るつもりだったんです。母はもともと、宮城県の福祉施設の職員だったので、介護も1人でできるだろうと。ところが、やってみたら、とてもじゃないけど無理だった。

僕もある程度時間が自由になる職業柄、東京から仙台までサポートに通っていたのですが、着替えや排せつの手伝いで、母と2人で父をベッドから起こすだけでも一苦労なんです。その上、プロでもないから、動かすときに痛がって、父の身体にも負担がかかる。

母はそこで自信を失って、ホスピスに入ってもらおうとしました。あきらめが良いんです(笑)。ところが、それを父に言ったら、普段おとなしい父が激怒したと聞きました。

僕も子どもの頃、父に怒られた記憶がまったくない。そんな父が、「俺を邪魔者にする気か!」と怒鳴り散らして。母も「お父さんのどこに、こんなエネルギーが残っていたのか」と驚いたそうです。

その後、ケアマネジャーさんに相談。母も覚悟を決めて、あらためて自宅で介護と看取りをすると決めました。母も僕も、それほど長期にわたるとは思っていなかったものの、先が見えないことに対する不安はありました。

──ご自宅でのお父さまの介護は、どのように行われたのでしょうか。

父の身の回りのことは、すべて母がやっていました。準備段階では、僕はケアマネさんとの打ち合わせに立ち会うほかは、呼ばれたときに行く。

僕の役は雑用です。シーツとか薄がけの布団とか、家で洗濯できないものをコインランドリーに持って行ったり、買い物をしたり。ただ、撮影を始めてからは、なるべくそばにいるようにしました。

医療・介護に関しては、お医者さんの往診が週に1回。看護師さんの訪問が週に2回。ヘルパーさんが1人または2人で、週2回から3回(後半は朝と午後の2回)というペースで来ていただきました。

ほかにも、薬剤師さんが薬を届けに来てくれたり、一度だけでしたが訪問入浴介護サービスも受けました。

看取りの期間としては、退院から42日間だったので、それほど長期にはなりませんでしたが、それでも多くの皆さんのご協力のおかげで、母1人でもやり遂げられたというのが実際の感想です。

特に、ヘルパーさんたちにはオムツ交換や清拭、着替えやひげ剃り、口腔ケアなど本当に細やかにお世話をしていただきました。感謝にたえません。

それから、もう一つ感謝したいのは、ご近所の方々の協力です。母がどうしても外出しなければいけないときに、お隣の方に留守番をしていただいたり、代わりに買い物に行っていただいたり。

父が夜中に高熱を出して救急車を呼んだ際に、母と一緒に救急車に乗って、朝まで病院に付き添ってくださった方もいます。

当事者ながら無責任ですけど、「遠くの親類より近くの他人」というのは本当です。いざというときにすぐに助け合えるのは、ご近所同士。

実家は、新興住宅地として造成されてから50年経つのですが、このように高齢化が進んだ地域になればなるほど、ご近所付き合いが重要なライフラインになるのだなと感じました。

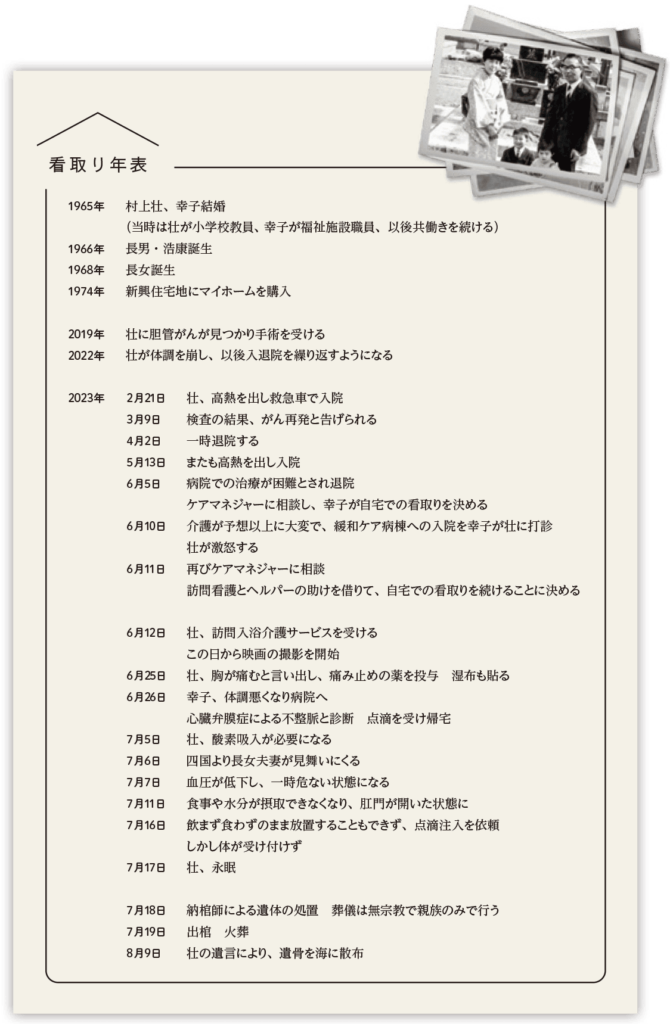

自宅での最期を希望した村上監督の父・荘(さこう)さん(91歳)と、看取りを決意した母・幸子さん(86歳。)

カメラが映し出す、戸惑いと焦燥、驚きと喜び、感謝と労い…。

生と死に向き合う日々を、ありのままに見つめたドキュメンタリー。

撮る側・撮られる側

親子それぞれの思い

──実際の撮影は、どのように始まったのでしょうか?

在宅で看取ることが決まって、母と受け入れのための打ち合わせや相談をしなければならず、僕が頻繁に実家に帰るようになりました。

でも、介護のやり方をめぐって、家族の意見がぶつかるんです。介護ベッドをどの部屋に置くとか、そういった些細なことで。

余りにも衝突が多いので、だんだん実家に帰るのがおっくうになってきたんです。どうすれば、納得のいく父の介護、母のサポートができるのかと考えあぐねていたときに、自分のできることとして、映像を撮ってみようと思い立ちました。

いま思えば、自分に対する口実ですね。撮影という義務を課せば、僕も父の介護の現場に立ち会わざるを得ない。そういったミッションとして、映像に残すことを考えたんです。

最初は口実だと思っていたものが、映画になると確信したのは、訪問入浴の日でした。現場を見て、ヘルパーさんのプロフェッショナルな手際の良さにびっくりしたんです。

不謹慎ですけど、これは面白い、と。介護を経験したことのない僕を含めて、多くの方がこういったことを知らないだろうなと思って。

このまま撮影を続ければ、父の看取りの背景に訪問介護や看護、医療に関わる方々の仕事も見えてくるし、もしかしたら、日本社会が直面していて、いま、自分が肌身で感じている高齢社会の現実みたいなものを描けるのではないか、と。

それから、もう一つの動機として、多くの人が現在、病院や施設で亡くなっていて、身近な家族でさえも、死を近くで目の当たりにする機会がなかなかない時代だという思いもありました。

映画監督の自分が、たまたま在宅で父を看取ることになった。この機会を最大限に活用して、一人の人間が亡くなっていくようすと、それを家族はどのように見送るのかを記録に残そうと。実の両親を題材にしていますが、一つのサンプルというか、モデルケースとして撮影しようと考えたんです。

そこからは本当に、息子というより撮影者、父というより撮影対象という感覚ですね。気持ちを切り替えて撮り始めました。

──お父さまは、撮影には賛成でしたか?

一番の問題は、撮られる側の父と母の了承を得られるか、でした。

最初は、何気なく父が食事をしているシーンから撮り始めたんです。何も言わずにカメラを向けたら、チラッとこちらを見て。

お、撮るのか?みたいなアイコンタクトがあったのですが、特に何も言わないまま、食事を続けていました。結局亡くなるまで、何で撮るんだとか、止めろといったことは言わなかった。

母は母で、撮り始めたら、「ほら、浩康が撮ってくれるよ」って。「お父さん、映画スターになるかもよ」といった感じで盛り上げてくれました。

母は、僕が父を元気づけるために撮影しているのだと思ったかもしれませんが、カメラを向けた時点で、父も母も撮影を許してくれたと自分では受け取りました。

もちろん父も、僕が映画を撮っていることは知っていますから、おそらく自分の死がいつか作品化されて、まったく知らない人たちに観られることになるかもしれないと思ったはずです。

それに対して何も言わなかったのは、映画を生業にしている息子のわがままを最後に聞いてくれたんだ。それならこちらも遠慮しないで撮らせてもらおう、と決めました。

残された時間をいかに共有するか

家族が選んだ過ごし方

──撮影中は、映画監督の目線に徹していたのですね。

実際、父が亡くなった瞬間も、僕自身はちっとも悲しくなかった。撮影すると決めた時点で、父の死を受け入れていたからです。

ここから回復する見込みはない、それなら父が亡くなるまで、どれだけ濃密に時間を共有できるか。それが自分にとっては“映像として残すこと”でした。

母も僕も、「お父さんが亡くなった後も、全然悲しくないね」って話しているんです。なぜだろうと思ったら、母は母で、父の介護にあたって、一日一日が今日でお別れかもしれないと思いながら臨んでいたんですね。

在宅での看取りの期間というのは、家族にとって、長いお別れの時間なんです。母は毎日、そうやって気持ちを整理しながら介護をしていたことで、受け入れられた。

あとどれだけ過ごせるかわからないけれど、毎日父と過ごす時間を、いかに濃密なものにするか。母としてはどう尽くせるか、僕はそれをどうやって撮るかという形で関わっていたので、受け入れる準備はできていたということなんでしょうね。

──お父さまは、お元気な頃、村上監督の映画をご覧になっていましたか?

観ていました。感想もあまり多くは言わなかったけれど、これは気に入った、良かったと言ってもらえたこともありました。

そもそも僕は、劇映画の映画監督になりたかったんです。夢破れて東京で印刷会社に就職し、その後、映像制作会社に転職したのですが、転職した時から両親は「会社を辞めるなんて」と言っていました。映像制作会社に10年いて、フリーになったときも良くは言われなかったです。

ドキュメンタリー映画を撮り出してからも、「いつまでそんな趣味を続けるんだ」って。でも、『東京干潟』や『たまねこ、たまびと』(2022)あたりから二人もあきらめたのか(笑)、特に母には地元で上映するときに、近所に宣伝してもらえるようになりました。

そういった経緯があって、父も、どんな映画を作るのかわからないまま、撮影を許してくれたのかもしれません。

観客の思わぬ反応が

ドキュメンタリー作りの醍醐味

──本作への反響で印象に残っているものは?

映画を観てくださるのは、やはり介護を経験されている方が多いです。つい先月、ご家族を看取ったばかりという方もいらっしゃいました。

口々に言われるのは、ご自身を重ねて観たということと、介護に悔いがあった、あれで良かったのかと迷いがあったが、映画を観たことで救われた、自分が肯定されたような気分になったということです。

それから、サポートする側の医療や介護に従事する方からも、よくぞ撮ってくれたと言われました。

ヘルパーさんや看護師さんの研修で、教材として見せたいというお声もいただいています。専門的な内容は何も出てこないのに、なぜですかとお医者さんに聞いたら、看取りの全体像を見られる貴重な機会だ、と。

医療・介護に携わる方が、それぞれの分野に分かれて担っている部分について、他の人がどのように仕事を進めているのかは、案外よく知らないものだから、と言われました。

あとは、お看取りの際に、誰にでも当てはまるようなことが起こっている。家族同士で揉めることがあったり、父の容態の変化についても、順を追って飲み食いができなくなったり、点滴もダメになったり、そういった事例が一通り見られるので、教材になると言われて。

いずれの感想も、この映画をお客さんに観ていただくまで、自分がそういう作品を撮ったという認識はなかった。あくまでも自分の父を看取るという、個人的なテーマの作品だったのですが、自分ではまったく意識していなかった受け止められ方をされているというのは、新鮮な喜びでした。

──狙い通りの反応よりも、そういった思わぬ反響がうれしいとお感じになるのですか?

そうなんです。ドキュメンタリーって、小説のように自分の中から創り出すものではない。現実の題材を切り取って、再構成して提示する。ですから、制作者が作品のことを一番わかっているかというと、そうでもないんです。

自分が意識せず写していたもの、表現されていたもの、それをさまざまな方に観ていただいて、逆に教えてもらう。実はそれが、ドキュメンタリーの作り手の醍醐味なんです。皆さん、僕の作品について教えてください、という感じです。

冗談交じりで、上映後のトークイベントのために映画を撮っている、なんて言うこともあります(笑)。作った限りは観てもらうのが、映画の最終目標ですから。

お客さまからのフィードバックも含めて感想を聞きたい。本作は、そういった反響が本当に多くて、とてもうれしいですね。

作中でシーンの切り代わりに差し挟まれる、実家の庭のようす。人間が死に向かう過程と、人間以外の生命の営みが、対比として描かれる

すべての家族へのメッセージ

「あなたのおみとり」とは

──40日間のお看取りを通じて、気づいたこと、新たに学びを得たことはありますか?

もちろん、看取られる側の思い通りに、苦痛のないように送ってあげたいという気持ちも大切ですけれど、その後も生きていく人たち、ご家族の人生が大切だということですね。

この映画は、父の死を撮ろうと思って始めた企画ですが、途中から、母が主役になっていったんです。

父と母を撮影しながら観察していると、父は日々衰弱していく一方、母は反比例するかのように、どんどん元気になっていった。

看取りへの使命感もそうですし、サポートしに来てくださるヘルパーさんや看護師さんとの新しい人間関係、交流が生まれて、そこで気持ちの張り合いができました。途中で持病の不整脈が出たりもするのですが、本人はいきいきと活動的になっていって。

そのようすが、父の生命のエネルギーが母に乗り移っていくように見えて。人間は、ただ命が消えていくのではなく、それを誰かに託して亡くなっていくのではないかという風にも見えました。

それから、介護に携わる方々の仕事が、こんなに大変なんだということ、そのありがたさを知りました。

僕は性分として、世の中には一人でしか撮れない映画もあるので、その部分を担っていこうかなという考えなのですが、基本的には、映画はさまざまな人々の才能を結集して、チームプレーで作るもの。多くのことをなそうとしたら、多くの人の力を借りなければ、もちろんできない。

介護も同じなんです。一人では絶対に無理ですからね。人間、一人でやれることには限界があります。

母にこの映画を観せたら、「お父さんに観せたかったね」と言われました。僕もまったく同じ思いです。

父は、晩年はほぼ交友関係がなく、孤独な老人でした。それでも、いざ亡くなるとなると、父の介護にこれだけの方が力を貸してくれた。父が本当に多くの方々に見送られたんだということを、映画を通じて本人に知ってほしかったですね。

母は最近、毎日のように隣近所にこの映画のチラシを配り歩いているみたいです。何しろ自分が主役の映画ですから(笑)。お世話になった病院や、居宅介護支援事業所にもチラシを置いてもらったり、広報活動にいそしんでくれています。

──最後に、村上監督が『あなたのおみとり』というタイトルに込めた思いは?

息子の僕が撮るので、最初のタイトルは『父のおみとり』にしようと考えていたんです。でも、撮っているうちに、これはどう考えても母が主役の映画だ、と考えるようになって。

夫婦の間の「私─あなた」という関係性と、あとはこの映画を観てくださるすべての方に向けて、いつか誰しもが看取り看取られる日が来る、そういったことを考えてもらえるきっかけになればいいなという思いを込めて、このタイトルにしました。

僕は、自分の最後の作品を『わたしのおみとり』にしようと思っているんです。次回作じゃないですよ(笑)。遺作です。

それは父が己の死を撮らせてくれたことへのアンサーというか、礼儀として、自分の死も撮ろうと。ただ、それがわかったときに、そんな余裕が残っているかどうか、定かではないのですが。

今回の映画で、亡くなっていく父の気持ちは撮れなかった。自分の死期がわかったら、自ら被写体となってそういった部分を描きたい。亡くなった後は、信頼できる映画監督に任せて、骨になるところまでを撮ってもらって、できれば映画館で公開してもらいたいと思っています。

それは家族への恩返しでもあるし、映画への恩返しでもある。自分が映画に対してできる最後のご奉公、映画への検体ですね(笑)。

【プロフィール】

映画監督・村上浩康さん

1966年、宮城県生まれ。大学卒業後、印刷会社勤務を経て、映像制作会社に就職。独立後は、自然と人間の結びつきや命の尊さを追ったドキュメンタリー映画を制作している。初監督作『流 ながれ』(2012)で文部科学大臣賞を受賞。連作映画『東京干潟』『蟹(かに)の惑星』(2019)では、新藤兼人賞金賞や文化庁映画賞の文化記録映画優秀賞を受賞する。代表作はほかに『たまねこ、たまびと』(2022)など。

取材・文:あいらいふ編集部

撮影:近藤 豊

撮影協力:ポレポレ東中野・ポレポレ坐

資料提供:合同会社リガード

介護情報誌『あいらいふ』編集部

【誌名】『あいらいふ vol.174(2024年12-1月号)』

【概要】 初めて老人ホームを探すご家族さまの施設選びのポイントをさまざまな切り口でわかりやすく解説。著名人に介護経験を語っていただくインタビュー記事他、人生やシニアライフを豊かにするためのさまざまな情報や話題を取り上げて掲載。

【発行部数】4万部

【配布場所】市区役所の高齢者介護担当窓口・社会福祉協議会・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・訪問看護ステーション・病院・薬局など1万か所